だいぶ減ってきたか?「ESTA 詐欺」

「ESTA 詐欺」という言葉を聞かれたことはありますでしょうか。

ESTA は「えすた」と読みます。Electronic System for Travel Authorization の頭文字をとって作った言葉であり、日本語では「電子渡航認証システム」と呼ばれています。

以前、アメリカへ行ったことがある方なら「I-94W」と呼ばれる出入国カードを、往きの機内で必死に?記入した記憶があるかと思います。ようするに、今ではあれをインターネットで事前申請するようになっているということです。

9.11 テロの後アメリカは、報復攻撃だけでなく、国内の体制づくりにも力を入れてきました。そのひとつが、この ESTA です。

米国政府のビザ免除プログラム参加国の国民が、その制度を利用してビザなしで入国する際、事前にインターネットで入国に関する情報を登録しておかなければならない、という制度です。

日本はそのビザ免除プログラム参加国ですから、渡航目的が「商用、観光または通過」で、米国滞在期間が 90 日以下であれば、ビザなし渡航が可能です。つまりほとんどの観光客はビザなし渡航しているわけであり、ハワイをはじめ米国を旅する観光客にとって ESTA は避けて通ることはできないものといっていいでしょう。

問題は、これが米国政府のウェブサイトで行えばまったく問題なく済むにもかかわらず、米国政府に関係のない第三者が、いかにも公式的な雰囲気を漂わせたウェブサイトを構築・公開して、「ここならカンタンに、英語が苦手でも、間違いなく登録できます」みたいな宣伝文句で、高額な料金を支払わせるというものです。

実際、入力するのは英文表記の姓名などになるわけですから、このようなサイトを利用したからと言って、英語の苦手な人がラクになるわけではまったくありません。

さらに大きな問題は、このようなサイトが、グーグルなどの有名検索サイトで、公式サイトよりも上位にリストされたり、あまつさえ広告として最上段に強調表示されるということです。

これではダマされてしまう人がいてもおかしくありません。

さすがに非難が集中したのか、最近ではこれらの現象は、いっときほどではなくなってきたようです。しかしまた巧妙に、

「もしも ESTA 申請が通らなかったときに最強のサポートをしてあげます」

みたいな宣伝文句で、なんだかいかにも ESTA 申請が高いハードルであるかのように思わせ、不安をあおって誘導する手口は存在しています。

普通に暮らしている日本人なら、まず ESTA で引っかかるようなことはありません。

この、いわゆる「ESTA 詐欺」。

限りなく黒に近いグレーな取引といえそうです。

仕掛けは簡単で、入力されたデータをそのまま米国サイトへ転送しているだけです。もちろん人間が介在して転送しているわけではなく、パソコンで自動的にやっているわけで、「自動式『濡れ手に粟』システム」とでもいったような仕組みなのです。

その昔、自動車運転免許の更新の際に、なぜかまず「代書屋」に入ってから免許試験場や免許センターへ行く、みたいな習慣がありましたが、あれと同じ構造なのです。そんなところに寄らなくとも、普通に免許センターに入って、普通に申請すれば終わりです。

ESTA も、在日本米国大使館のサイトで入力すれば終わりです。

下記は、本稿執筆時点での公式サイトです。

http://japan2.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-esta2008.html

【筆者注】

2014年12月21日現在、在日米国大使館の、制度に関する説明と ESTA 手続きの開始ページは下記のとおりです。

◆在日米国大使館ビザサービス

http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-esta2008.html>

◆ESTA 手続き開始ページ(日本語表示版)

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?language=ja>

ESTA という制度が導入された当時は手数料などはありませんでしたが、2010 年 9 月 8 日以降は、14 米ドルが必要になりました。

もちろん、限りなく黒に近いグレーサイトでは、さらに高額な手数料を支払わせるようになっています。サイトとしてはキチンと SSL 暗号化送信に対応していたり、クレジットカード決済がスムーズにいくようになっていたりして、うっかり「正規で安心」といった印象を持ってしまいます。

「詐欺」と断定するには法的な要件がいろいろあるとは思うのですが、でもまぁ、一般消費者の感覚からいえば、これぁ明らかにサギ、あるいは詐欺的商法といえると思ます。

みなさん、いかがでせうか。

【刑法 第 246 条】

人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

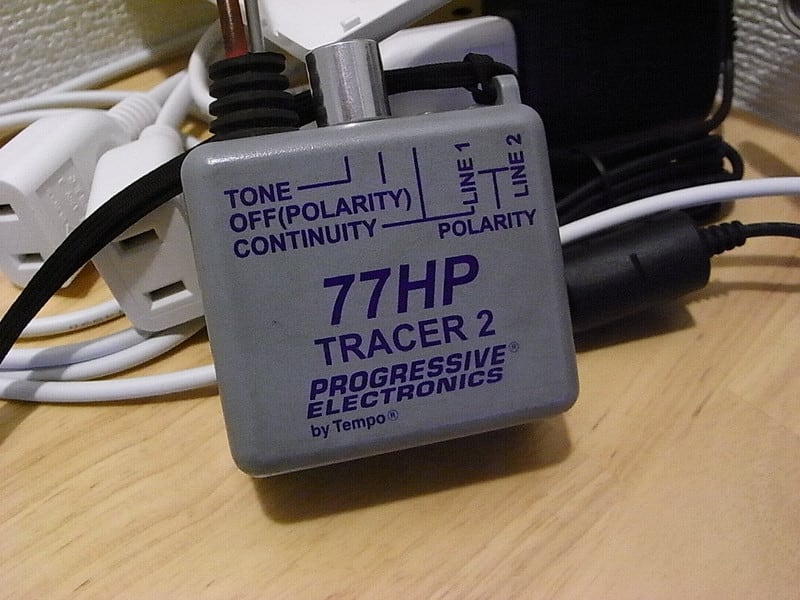

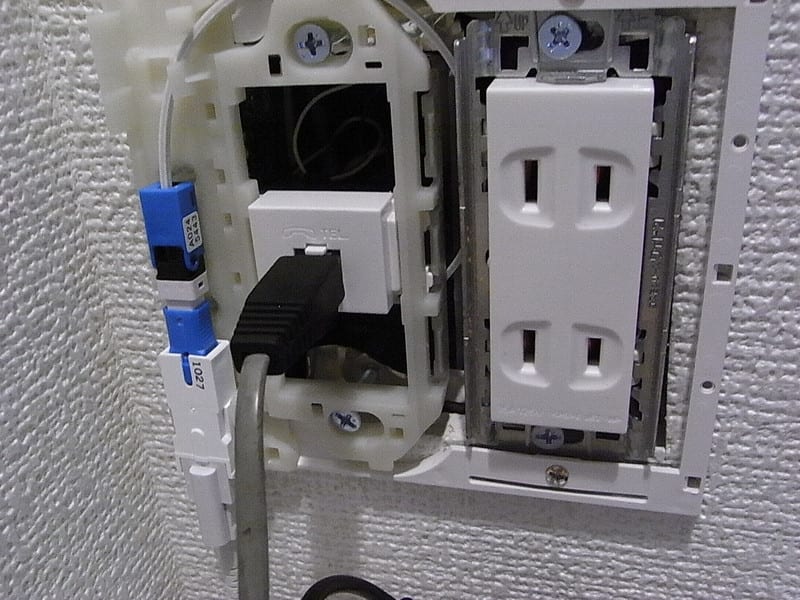

んで、本日のお写真は、拙者の住むマンションでのインターネット&電話工事での「3コマ」。光ケーブルが宅内まで引き込まれるタイプで、電話台のところに ONU を設置して LAN 配線に持っていくというカタチであります。

拙者の信条?として、ネットは光ケーブルであっても、電話はなるべく原始的にしちょります。つまり NTT の加入電話。大事なものほど原始的にしておくほうがいいのではないかという感覚なのであります。

クルマはレンタカー、住まいは賃貸、電話は銅線の NTT 加入電話。そんな拙者であります(宅内の配線が銅線であっても、共同住宅の集約ボックスや地域の集約ボックスの先で光ケーブルになっている場合もあるようです)。

【追記】

今回の記事について「某旅行会社勤務」さんからコメントをいただきました。

追記をさせていただきます(コメント欄にも「回答」として記述しています)。

1.ESTA 代行すべてが問題なのではなく、フィッシングサイト、つまり詐欺サイトが問題だという意味です。パソコン入力や公的手続きが苦手な方(高齢者など)にかわって申請代行し、十分な説明と依頼者側の納得があれば、手数料をとって代行することに問題はないでしょう。

2.この問題で深刻なことは、余計なお金を取られるということだけでなく、中間に位置するフィッシングサイトが、本人やその家族の個人情報を得ている可能性が考えられるということです。打ち込んでいる情報は、パスポート番号や姓名をはじめ、非常に機微なものです。

小規模の旅行会社に勤めています。

小規模の旅行会社に勤めています。

弊社でもESTAの申請を代行しています。

知っている旅行会社は皆ESTAの申請代行は行っております。

自分で登録は不安。入力内容に間違えがあった場合修正は・・間違えたらいやだしめんどくさいからまかせたいなどからの理由で申し込まれる方が多数います。

高額な手数料と言っておりますが、

人件費などもかかっており、どこの旅行会社でも3000円~高いところで12000ほど取っている会社もございます。

(JTB・HIS・航空会社代行申請は行っております。)

はっきり言いましてESTA代行を完全否定するのはやめて頂きたいです。

あたかも代行はすべて詐欺のような記載は問題があるかと思います。

代行である旨をきちんと表記または伝えていれば実際に詐欺の要件にも該当しません。

単なる代行です。(弊社顧問弁護士に確認済み)

地球の歩き方でもフォーム上でのESTA申請を受け付けています。

https://www.arukikata.co.jp/visa/esta/form.html

弊社でも14ドルでご自身で行えるのは伝えていますが、

申込者はちゃんと聞いていなかったのか

このような記事をみて詐欺ではないのに「WEBに記載の14ドルと違う 詐欺だ!」と勘違いしてクレームに発展するケースも過去数年間に何度かありました。

このようなブログ記事は

旅行業界全体の営業に支障が出る可能性も出てきます。

(弊社では実際に出ております。)

注意を喚起するのは結構ですが、すべてに詐欺だという記載

また、中途半端に記載されるのは問題があるかと思います。

> 某旅行会社勤務さま;

> 某旅行会社勤務さま;

ご投稿ありがとうございます。

まず最初に、問題を整理させてください。

某旅行会社勤務さんのご指摘を下記のように理解しました。

1.ESTA 代行のすべてが詐欺、あるいは詐欺的であるとはいえない。

2.今回の私の投稿の表現が誤解をまねく恐れがあり、それは問題のない営業行為に対して不利益を与えることになっている

こんなところでよろしいでしょうか。

■

ご指摘の通り ESTA 申請代行のすべてについて問題があるとは思っておりません。しかし、少々説明不足だったかもしれません。

今回問題視しているのは、あくまで「ウェブサイト」です。当然ながらリアルな店舗での対応を含め、対面や書面で説明をともなう性質のものとは異なります。まして正規の旅行業登録をしている組織を対象に入れているつもりはありません。

したがって、ご指摘の「ESTA 代行の完全否定」にはあたらないと考えます。

この種の議論についてはすでに結論が出ていたと記憶していますが、ご指摘のような顧客とのトラブルは、第一にサービス提供者と顧客の間における問題であって、業界として困っているのであれば、業界としての対応がなされているのではないでしょうか。

たとえば誤解する顧客に対しての説明方法を検討してみるとか、公取や消費者庁?、米国大使館と連携することなどはすぐに思いつくはずです。

世間、とくにネット上に間違った(と思われる)情報を流す者の存在を指摘してもあまり意味があるとは思いません。

もちろん、法人名やブランド名まで特定して誹謗中傷や根拠のないことを書いているとすれば、そしてそれが一定の影響力をもっていれば、営業妨害等に当たる可能性があります。しかしその場合であっても、証拠をそろえて提訴などをするのは被害を訴える側の作業です。

しかしここでは、法的な立場での論理の構成、展開を議論したいわけではありません。もちろん私は法律の素人ですが、このような問題の解釈については、私企業の顧問弁護士というよりも、やはり公取や消費者庁?のようなところが判断するほうが「公正」な気もします。

さらに(やや矛盾するかもしれませんが)このようなウェブ上での問題が、一国の法律だけで議論できるものかどうかという別の問題も視野に入ってきます。

■

さて、問題点は何かといいますと、消費者側が「自分が要望しているものが提供されているかどうか」です。

ESTA 申請、つまりパソコン入力が不安であるとか、公的手続全般が苦手な方もいらっしゃるのは当然であり、これを代行するサービスによって手数料を得ること自体は、何ら問題はないと思います。面倒なことをやってくれた、ということに対しての対価を支払うのですから、全く正常な取引です。

したがって例えば、旅行代理店のリアル店舗で十分な説明の上、窓口の人が顧客の目の前でキーボードをたたいて申請する場合であっても、通常のサービス代行として妥当な手数料をとることは問題ないでしょう。年配の旅行者などが好例です。

問題は、紛らわしい、または公的なにおいのするドメイン名を使用したり、「公式的」なデザインのウェブサイトを構築し、SEO (Search Engine Optimized)を駆使したり、広告主となってまで検索結果の上段に表示させるようなことなのです。

これには米国大使館の公式サイトが、使い勝手やデザインを含めて「イケていない」サイトであることも少なからず影響していると思います。

したがって、たとえば大手旅行代理店(=信頼できる)が代行サイトを構築し、これをリアル店舗に来店していない顧客に対して、別途口頭や文書(画面上でのわかりやすいテキスト※を含めて)で十分な説明をせず、いわゆる社会通念上高額な手数料を上乗せしているとすれば、詐欺罪を構成しなくとも、適正な商行為とは言い難く、問題視はされると考えます。

いま「わかりやすいテキスト」と書きましたが、かつて、ある携帯電話事業者が指摘されたように、重要事項について非常に小さい文字で表記したり、メリットばかりを強調し、但し書きなどがわかりにくくなっている、バランスを欠いた商業広告は、わかりやすいテキストとは思いません。

「ここにちゃんと書いてあるんだから違法じゃないじゃん」という姿勢があるとすれば、違法ではないとしても、企業倫理的に問題があると思いますし、なによりズルイやり方でしょう。

商売に多少の狡さはつきものかもしれませんが、意図しないものまで買わされるリスクがあるとすれば、一定の注意を払おうとするのが正常な消費者意識であると考えます。

■

私が敢えて「サギ」「詐欺的」とカタカナや「的」を使って表現しているのは、法的視点ではなく、消費者が「被害にあった」と感じることから始まる消費者意識の視点で問題提起しているからなのです。

ネットで ESTA 登録ができると知れば、多くの人は「ESTA」をキーワードに検索するでしょうし、その上位に挙がってきたサイトを見て、「公式サイト」と判断すれば、そこから入力を始めてしまうでしょう。こういう行動をとる人は、そもそも手数料を払って入力代行してもらおうなどとは考えないからこそ、そうやって自力で登録しているのです。

そんな人たちが、既述のようなサイトで望んでもいない「サービス」を購入させられているということが問題なのです。

■

いま、大手検索サイト Google で ESTA をキーワードとして検索してみましたが、画面最上段に出てくる広告をクリックすると、セキュリティサービスの「ウィルスバスター 2011 クラウド」により「このWebサイトは、有害なプログラムを転送するか、オンライン詐欺に関係していることが確認されています」と表示され、接続をブロックされます。

こういう「有害サイト」であっても、金を出せば検索リストのさらに上段に表示される。それが現実であるということです。

さらに、2010 年夏に、セキュリティソフトウェア会社「マカフィー」が発表している ESTA 詐欺の実態についてのページをご紹介しておきます。

お金を余計にとられているだけではなく、中間で個人情報を抜かれている可能性を否定できない点が挙げられています。

http://www.mcafee.com/japan/security/mcafee_labs/blog/content.asp?id=1058

いわゆる「ESTA詐欺」はいまもかなり多いのではな…

いわゆる「ESTA詐欺」はいまもかなり多いのではないでしょうか。高齢者でネットに弱い私は、一瞬のうちにキャンセル手数料3098円をかすめとられたという思いです。

花馬さんの記事は1年も前に書かれたものですが、その正確な実態の捉え方、問題点の指摘など、驚くほど的確なものです。私がESTAの手続きをする前に花馬さんの記事を読んでいたなら、失敗しないですんだのですが・・・。私の失敗談を以下に記します。

このたびアメリカに旅行することになり、ESTA申請をしなければならなくなりました。「地球の歩き方」に載っていたアメリカ政府の公式アドレスを入力すると、「日本語による申請」というサイトがずらっと並んでいます。気をきかせてすでに日本語にしてくれているのだ、便利になったなあ、と感謝しつつ、一番上のサイトにアクセス。感じのよい画面と説明で、1ページ目の下にはよく目立つ「ESTA申請開始」の文字。それをクリックして次に進み、大した困難もなく名前、パスポート番号等必要事項をいくつか英字で打ち込み、質問事項にも「いいえ」と答え、支払いのためクレジット・カード番号等も入力。手数料6000円以上というのは高いと思ったが、日本語による手続きだから高いんだろうと思って、申請終了。ところが、娘に話すと、「そんな馬鹿な、手数料は14ドルでいいはずよ。お父さん、それは代行業者だよ」というので、あわててキャンセルのメールをしました。先方が受け付けのメールをしてきてからわずか31分後のことなので、キャンセルできると思っていたところ、補足事項(利用規定)により、3098円払わねばならないとのこと。

じつはこの補足事項(利用規定)がくせもので、第1ページ目のずっと下のほうに隠れていて、ずっと下までスクロールしなければ見えないようになっています。ぱっと見には、1ページは下の目立つ「ESTA

申請開始」で終わりのように見えるため、ずっと下に説明があるとは気づきません。

補足事項(利用規定)を読む前に、「ESTA

申請開始」をクリックするよう誘導される

ようになっているのです。注意力の乏しい

高齢者はひっかかりやすいので注意して下さい。

さらに花馬さんも指摘しておられるように、代行業者に頼んでも、英字で入力せねばならず、労力は直接手続きする場合とほぼ同じで、メリットはほとんどありません。

それにしても、ESTAで検索すると、代行業者のサイトばかりがたくさん出てきて、アメリカ政府の公式サイトがどこにあるか探すのに苦労するのは、困ったものです。代行業者がこんなに上位に位置しているようでは、私のようにうっかりミスをしてしまう人も多いのではないかと考えて、報告します。

私もESTA詐欺に遇いました。渡航直前に発覚し、申…

私もESTA詐欺に遇いました。渡航直前に発覚し、申請しなおしたから、よかったものの、入国できなくなるところでした。

http://www.(管理者編集).com

は詐欺です。

私もひっかかりました

webでのESTA申請代行は,公式のものに比較してなにも代行しておらず,詐欺に当たると思います.なんとかならいのでしょうか.

消費者庁も,注意喚起するだけでは不十分です.後で,注意していたことに気づくのみです.注意喚起を,yahooやGoogleの検索画面に載せるとか工夫をしてもらわないといけないかと思います.

サービスに納得できないのにそれに6000円ほどの料金をとられました.これが永遠と続くのはなんとか止めないとと思います.