gooブログ終了を受けて、その3

「gooブログ終了を受けて、その1」ではブログの引越し、すなわちブログサービス提供業者の乗り換えについて、概念的な解説をした。そして「その2」では、不安になっていると思われる超初心者の方むけとして、緊急寄稿的に参考情報を書いた。今回の「その3」では、WordPressがインストールされた月額のレンタルサーバーを借り、そこへブログを移転させることについて、知っておくべき基礎知識を解説していく。ある程度わかっている人にとっては「じれったい」かと思うが、ゆっくり進めていきたいのでご理解いただきたい。

【注】

本稿中、ブログ等に関する技術解説や推奨情報がありますが、これらは筆者の個人的見解です。また筆者は、本稿中に紹介する企業やそのサービスの関係者ではありません。

INDEX

- 自分でサーバーを運用する

- サーバーとは何か

- レンタルサーバーとは何か

- WordPressとは何か

- WordPressは信頼できるのか

- 筆者のもくろみ

- 「その4」への準備

- WordPressを勉強せずにブログをやるには

- 関連リンク

自分でサーバーを運用する

さて、gooブログを「退去」していく者の選択肢としてはやや特殊かと思われる、「新築」について解説していく。

じつは新築の方法にも種類があるが、これはその「自由度」と「手数や費用」のバランス問題である。

そもそも「ブログ」は、ホームページ(以下「Webページ」)の一種である。だからWebページが作成・公開できる環境が整っていれば、本来それでブログを運営し公開することは可能だ。

しかし、日記形式のような形に整えて表示することや、各投稿を種類別に分けておいて、その種類ごとに抽出して見せたりする芸当(gooブログでいう「カテゴリー」)は至難の業となる。

見た目を自分好みにデザインしたりするにはHTMLやCSSに関する基本部分の知識は必要だし、さらにパソコンだけでなくスマートフォンからもブログの投稿・修正・削除ができるようにするには、また特別な技術・知識も必要になってくる。

そこで、Webページを公開できる環境(Webサーバー)の上に、ブログ機能を持つソフトウェアを追加する(インストールする)ことにより、ブログ用の環境が整えられることになる。いわば「ブログ用サーバー」の出来上がりである。

この「ブログ用サーバー」を自分で準備しようというのが、ここでいう「新築」と考えていただければいいかと思う。

つまり、「gooブログ」「Amebaブログ」「はてなブログ」などのブログサービスというものは、ブログ用Webサーバーを準備して、それを多くの人たちに貸し出し、家賃(会費)をとったり広告収入を得たりして、商売しているわけである。

言ってしまえば、特別な理由がない限りこういった既存のブログサービスを利用した方がトータルで安上がりだ。(お仕着せとはいえ)様々な便利機能もついているし、そのサービス固有の手順と仕組みを理解すれば取り扱いも簡単である。

ではなぜ、自分でわざわざブログ用Webサーバーを準備するところから始めるのか。それは、自由度が格段に違うということに尽きる。

ただ自由とは、自分でいろんなことをしなければならないということでもある。とはいえ前回述べたように、「関係する書籍を1~2冊読んで勉強しようという意欲」があればOKだ。初心者向けの入門書もたくさん出版されている。本稿末尾にも推薦図書を挙げてある。

サーバーとは何か

いったい「サーバー」という言葉は、使われるシーンや文脈によって意味合いが異なるので、ここをまず整理しておこう。たとえコンピューター関連の話をしていたとしても、「サーバー」と略して使っている場合には複数の意味があるので、知っておいた方が混乱しなくて済む。

さて、いつでも暖かいコーヒーを注ぐために置かれる機器は「コーヒー・サーバー」だが、これはコーヒーという飲み物を「提供」してくれる、すなわちサービスしてくれるから「サーバー」ということになる。

しかしコンピューターの世界で「サーバー」といった場合、「要求に応じて何らかのサービスを提供してくれるコンピューター」ということになる。

ちなみに「サービス」という言葉も、やたらと幅が広い。

大阪のオカンが言う場合のサービスは価格を下げること、すなわちディスカウントか、または無料提供、すなわちタダでよこせという意味である。

しかし、もともとは「誰か(何か)が、誰かに(何かに)、何かをしてあげること」といった、ボンヤリした意味の言葉だといえる。

コンピューターの世界で「サービス」といった場合、「そのソフトウェアが、人間または他のソフトウェアに対して、何かの機能を提供すること」といった意味になる。そしてほとんどの場合、そのサービスが24時間365日、休むことなく提供されるよう、サーバー・ソフトウェアがスタンバイし続けている。

コンピューターの世界におけるひとつ目の意味としてのサーバーは、目で見たり手で触ったりすることができる電子機器製品としてのコンピューターのことである。家庭や職場で広く使われているパソコン(パーソナル・コンピューター)などとちがい、大きさも、処理能力も、壊れにくさも格段に異なる。これがまず「物理的な意味でのサーバー」である。

いっぽう、目では見えないし触ることもできないサーバーもある。それは「あたかもサーバー・コンピューターが動いているかのようにふるまうソフトウェア」ということが出来る。

我々がふだん、気になるホームページを見ようとすることは、手元のパソコンやスマホがWebサーバーへの要求(リクエスト)を発していることに他ならないが、この要求に対し、サーバーが応答(レスポンス)してWebページのデータを送ってくることにより、手元のパソコンやスマホで見ることができている。

ということは、そういった「機能」がちゃんと果たせるなら、サーバーがどのメーカーの製品だろうが、世界中のどこに置かれていようが関係がない。そして電子機器としての製品である必要すらない。我々の期待どおりにふるまってくれるなら、我々にとってそれはサーバーである(この例ではWebサーバー)。

つまり、物理的なサーバーであれ、そういった振る舞いをするソフトウェアであれ、要求にこたえてくれるならそれは「サーバー」ということになる。

じつは現在は、こういった「機能」という意味で「サーバー」という言葉が使われていることが圧倒的に多い。

我々がこれまで利用させてもらってきたgooブログのサーバーも、まず間違いなくこういったソフトウェアとしてのサーバーである。

ところで、こういったソフトウェアとしてのサーバーは、(奇妙な言い方だが)それ自体でこの世には存在できないし、活躍することもできない。

やはりそこには物理的なサーバーがあって、そこに載って(インストールされて)存在し、はじめて活躍できるものだ。

まずこの項目では、ソフトウェアは必ずハードウェア(電子機器)に支えられて存在するということを理解していただきたい。

レンタルサーバーとは何か

さて、いよいよレンタルサーバーである。 「なんだ、月額レンタルなら新築じゃなくて貸家じゃぁないか」などというリクツは言わないように。これでもじゅうぶん「自分の家」として取り扱うことができる。

前項で、ソフトウェアはハードウェアに支えられている、と書いたが、レンタルサーバーという業態は、物理サーバー上に載せた「機能としてのサーバー」を、多くの人々に使わせることによって商売をしている。

じつは、Webページを提供するWebサーバーも、電子メールを捌いてくれるメールサーバーも、1000分の1秒単位のような短い時間でしか仕事をしていない。つまり遊んでいる時間がやたらと多い。

ならば、空き時間をたくさんの人に使わせれば金儲けになるゼ、という寸法なのである。

これを技術的な言い方で説明するならば、コンピューターのハードウェア資源(リソース)と、そのうえで動作するソフトウェア資源を、多数の人々で共同利用するという考え方である。

もちろん「共同利用」と言っても、セキュリティやプライバシーの心配がないようになっている。我々がgooブログのサーバー・リソースを、他の多くのgooブログユーザーの皆さんと共同利用していたのと同じことである。

そしてレンタルサーバー業者のよくあるパターンは、Webページを公開できるWebサーバー、電子メールを捌くことができるメールサーバーなど、複数のサーバー(つまり各種の機能)をセットにしたサービス提供である。

おかげで我々は、これらの機能を兼ね備えた自分独自のインターネット・サーバーを、月額数百円から運用できることになる(メール機能が必要なければ使わなくても構わない)。

ちなみにメールの不正送信防止のため、契約後しばらくの期間は、メールの機能に制限を設けている業者が多い。

WordPressとは何か

(一般的な)レンタルサーバーを借りたとして、すぐに出来ることは

- 自分独自のWebサイトを作って公開できる

- メールボックスを作って電子メールを運用することができる

- 自分の好きな「ドメイン名」を登録して関連付けたり、SSL暗号化通信が出来るようになったり、さらには買い物カート機能などが使える物販サイトを作ったり、gooブログのようなブログシステムの機能を追加したりできる

ということになる。これらの詳細はレンタルサーバー業者、およびそのサービスラインナップによってやや異なってくる。

ここで出てきた「ドメイン名」とは、インターネット上の住所と言える。

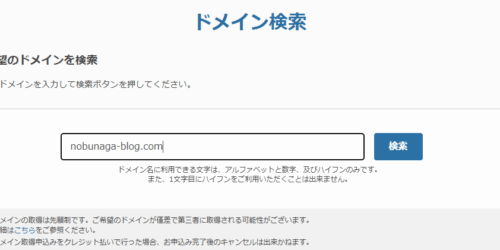

仮に、織田信長が自分のブログサイトを開設する場合を考えてみよう。この場合「nobunaga-blog.com」のような名前(ドメイン名)をインターネット上に登録し、これで自分の(信長の)ブログへアクセスできるようにできれば世間的にわかりやすい。

これはつまり、インターネット上で唯一無二の、あなただけのドメイン名が登録されることになるのだが、ここはまぁ、こだわりの問題だ。

ちなみにドメイン名を取得したうえでメールボックスを設定すれば、「info@nobunaga-blog.com」とか「monkey-hideyoshi@nobunaga-blog.com」なんてメールアドレスを自由に設定できるようになる。

ドメイン名を自分のものとして維持しておくための費用は年単位でかかるが、これは2千円前後から、ケタがいくつも必要なくらいの金額まで幅広い。要は「文字並びの人気の度合い」によって相場が動いているわけだ。

もし、このドメイン名の維持費用を支払えなくなってしまうと、ドメイン名はあなたの所有から離れてしまい、誰でも取得できるようになる。当然ながらWebサイトへの関連付けも切れてしまうので、Webサイトへの来訪者を裏切るような形になってしまう。もちろんGoogleやYahoo!といった検索サイトから消えるのも時間の問題となる。

さて筆者は、一般的なレンタルサーバー(Webサーバー)の上に、「WordPress」というソフトウェアを追加してブログサーバー化し、そこへgooブログを移転させようと目論んでいる。

WordPressとは、ふつうのWebサーバーに追加することによって、いわばブログサーバーとしての機能を持たせることができるソフトウェアだ(WordPress自体は無料、バージョンアップも無料)。

こういったブログ化ソフトウェアは世の中に多数あるのだが、一般にもっとも普及しており、かつ初心者向けの解説書やWebサイトも多いのが「WordPress」と呼ばれるものである。

ちなみにgooブログではWordPressではなく、MovableTypeという別のブログ化ソフトウェアを入れて運営してきたものと推測できる。gooブログから提供される「引越しデータ」がMT形式となっているからだ。

なお、このようなソフトウェアを筆者は「ブログ化ソフトウェア」と言っているが、正しくは「コンテンツ管理システム(CMS : Contents Management System)」と呼ばれるものである。

そして重要なポイントだが、このWordPressはMT形式のデータを読み込むことができる。gooブログから持ってきたMT形式のデータ(引越しデータ)を読み込ませることが可能なのだ。

もし、MT形式のブログ・データを読み込むことが出来なければ、どんな立派なCMSがあっても、gooブログからの引越しは不可能だ(さもなければ、データそのものを手作業で修正するしかない)。

WordPressは信頼できるのか

では、数あるCMSのひとつであるWordPressというものは信頼できるのか。

じつは、世の中に存在している「ブログではない一般的なWebサイト」も、このWordPressが載ったサーバーで公開されているものが少なくない。

「ふつうのWebサイトなのに、なんでわざわざブログ化ソフトウェア(CMS)を載せるのか?」と思われるかもしれない。

もっとも大きな理由は、Webサイトの運営、とくに更新作業が容易になるということに尽きる。

多くのWebサイト開設者、とくに企業などにとっては(通販事業者などでもない限り)、Webサイトの運営などというものは派生業務だ。そこに専門の部署や従業員を配置するなんてことはムダである。

そこで平成の後半ごろから、WordPressを載せたWebサーバー上でWebサイトを作って公開し、企業のWebサイト運営担当者はWordPressのみを操作することによって、「まるでブログを運営する手軽さ」でWebサイトの更新などを行う、というスタイルが主流になってきているのである。

筆者は、とあるデザイン会社と契約して企業Webサイトの構築などを請け負っているが、新規案件はほぼ100%、WordPress利用のWebサイトである。

既存の(HTML&CSSによる)WebサイトをWordPress仕様で作り直す案件や、同じCMSであるMovableTypeで作られたWebサイトをWordPressで作り直す案件もある。

これはつまり、Webサイト制作会社はWordPress上でWebサイトを構成・デザインして顧客企業へ納品し、あとは顧客企業の担当者がWordPressのメンテナンス画面を操作して更新作業を行うということであり、更新のたびにいちいち業者へ発注しなくて済むということになる。

コストも抑えられるし、Webサイトでのよりスピーディーな情報提供が可能となる。

また更新作業には特別なソフトウェアも不要で、パソコン1台あれば、ふつうのWebブラウザからWordPressを操作するだけでWebサイトのメンテナンスが可能だ(スマホでメンテナンスするしくみも提供されている)。

さらに大きめの書店のホームページ制作関連コーナーに行けば、WordPressに関する書籍が、入門者向けから技術者向けまでズラリと並んでいる。

これらが、筆者がWordPressを前提に考えている理由である。

筆者のもくろみ

では、そろそろ具体的に企業名・サービス名を挙げてしまおう(NHKではないのだし…)。

筆者は著名なレンタルサーバー業者のひとつである、「さくらインターネット株式会社」が提供している「さくらのレンタルサーバ」を利用する計画である。ちなみにサービス名としては最後の長音がない。

初・中級者向けの学習コンテンツも充実しており、たとえ契約しなくとも誰でも読めるようになっている。

この「さくらのレンタルサーバ(以下「さくら」と略記)」には個人向けや法人向けなど様々なプランがあるのだが、初めてチャレンジする方にもおすすめで、また筆者が考えているものでもあるのが、月額660円の「スタンダードプラン」だ(1~3年分を一括前払いすれば割引あり)。

このプランは、先に述べたWordPressを入れることができる最安プランでもある。無料お試し期間が2週間あるので、チャレンジしてみて難しそうならやめることも出来る。

なお月払いで正式に契約した場合、初回の支払額は2か月分となる。

費用については、月額のほかに「ドメイン名」にかかる費用も考えておく必要がある。nobunaga-blog.comなどという自分独自のドメイン名を取得して、自分のWebサイト(やブログサイト)に関連付ける設定をするためだ。

ドメイン名は絶対取得しなければならないものでもないけれど、それほど高額なものでもないし、今回は取得することにする。「さくら」でドメイン名を取得する場合、年額でだいたい2,500円から選ぶことができる。高額なものは1万円少々というところのようだ。合計すると月あたりのコストは870円ほどになる。

興味深い人も多いと思われるドメイン名だが、「さくら」のサービスにおいては、「初期ドメイン」という言葉と、「独自ドメイン」という言葉が出てくる。ここは、インターネットのドメインに詳しい人ほど混乱してしまうかもしれない点だ。

「さくら」でレンタルサーバーを契約した場合、まず自動的にひとつの領域が付与される。これは「さくら」が運営しているサーバーの一部分であり、その領域を指し示すアドレスは、「○○○. sakura.ne.jp」となる。

○○○の部分は、レンタルサーバー契約を申し込む際に決めるのだが、初期値としては自動的に生成された文字列がセットされている。それで構わなければそのままでいいし、変えたければ(可能な範囲で)変更もできる。そして一度決定したら変更はできない。

ここで決定した「○○○. sakura.ne.jp」は、これから自分が管理することになるWebサーバーの領域を表すと同時に、レンタルサーバー契約を識別する記号としても使われることになる。

知っておくべき大切なポイントは、このアドレスのままWebサイトを公開することもできるし、ここに保存した(アップロードした)Webコンテンツに、自分で取得したドメイン名を関連付けて公開することも可能ということだ。

たとえば、「nobunaga.sakura.ne.jp」だった場合、おそらく殿(信長さま)は許さない。それではまるで信長が、民の会社に従属しているようなアドレスではないか。

そこで別途「nobunaga-blog.com」というドメイン名を取得し、そのうえで「nobunaga.sakura.ne.jp」に保存されている内容を表示するように致せば、体裁が整えられる。

この場合、「nobunaga.sakura.ne.jp」と名付けられたレンタル領域と、(あくまで名称にしか過ぎない)「nobunaga-blog.com」というドメイン名が存在することになるが、「さくら」では前者を「初期ドメイン」、後者を「独自ドメイン」と呼んで区別している。

少し詳しい人ならわかるだろうが、初期ドメインとは結局、さくらインターネット株式会社が持っているドメイン下に定義された、サブドメイン(子ドメイン)としてのレンタル領域である。決して「○○○.com」や「○○○.co.jp」のような組織ドメインではないのだ。

なんだかややこしい気がするかもしれないが、これこそが「Webサーバーの仮想化」の特長であり、我々にとってもメリットとなる仕組みだ。

たとえばレンタルサーバー契約が「nobunaga.sakura.ne.jp」ひとつだけしかなくても、その契約領域に信長さまのブログ「nobunaga-blog.com」だけでなく、たとえば全国統一戦略を示したWebサイトも作り、これに関しては「tenkafubu.jp」というドメイン名を関連付けて公開する、などということも可能だ。

つまり、ひとつのレンタルサーバー契約(領域)の中で、複数の異なるWebサイトを運営することもできるのだ。

このしくみを「マルチドメイン」と呼ぶ。

毎月一定のコストをかけているレンタルサーバー契約で、まだまだ利用できる空きスペース(SSD容量)や転送容量などの資源が余っているとすれば、こうして有効活用することもできるわけだ。

逆に言えば、契約している料金プランのSSD容量の大きさなどは、料金プランごとに決まっているので、Webサイトを増やす際には注意が必要ということでもある。スタンダードプランのSSD領域は300GBである。

「その4」への準備

契約したレンタルサーバーへのWordPressのインストールについては、業者やプランによって、前もって済ませてある場合や、必要に応じて自分でインストールするものもある。といってもインストールは説明にしたがって進めていくことになるので、それほど心配はない。

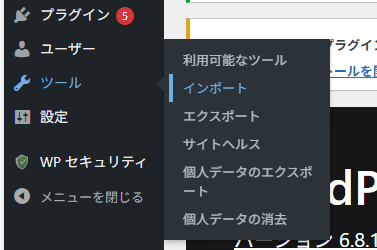

「さくら」でも自分でインストールする方式となっているが、「サーバーコントロールパネル」と呼ばれる、自分がレンタルしているサーバーを制御するためのWebページにログインし、「WordPressインストール」のボタンをクリックすれば進めていけるようになっている。

さて、ここまで来るともうあなたは、gooブログのようなブログサービス運営スタッフとほぼ同等のマネジメントをしていることになる。そして立派なインターネット・サーバーの管理者でもある。

しかし、なにも難しく考える必要はない。

まず、基本的なセキュリティ確保については「さくら」がやってくれている。

ただし、自分で作ったWebサイト(ブログも含む)で「https:」で始まる、いわゆる「SSL暗号化通信」をやりたいと思うなら、別途「さくら」に対して申し込みをし、自分で設定を行う必要がある(これもまた初心者でも出来るようになっている)。

前述したようにレンタルサーバーをコントロールする窓口となるのは、「サーバーコントロールパネル」と呼ばれる、ホームページ上の操作(Webインターフェイス)となるので、なにも英語のコマンドを打ったりするようなことなどはない。

さらにレンタルサーバーに載っている(インストールされている)WordPressのコントロールも、Webブラウザから所定のURLにアクセスし、WordPressのIDとパスワードでログインすれば、やはりWebインターフェイスでコントロールすることが出来る(スマートフォンでの操作も可)。

WordPressを勉強せずにブログをやるには

ここまで書いておいてなんだが、じつは「さくら」であれば、WordPressを勉強しなくとも(契約したサーバーにWordPressをインストールしなくとも)、ブログを始めることができる。

「新さくらのブログ」というオプションサービスである。しかもその機能を追加するのも無料だ。

しかし残念ながらこのサービスにはインポート機能、すなわち他ブログからの引越し受け入れ機能がない。あくまでも、ここから新たに始める場合のみ利用価値がある。

なお「新さくらのブログ」というネーミングからもわかる通り、以前「さくらのブログ」というサービスがあったようだが、こちらのサービスは終了しているようだ。

このほかに、WordPressを使わずにブログを継続させるとすれば、MT形式のデータがインポートできる既存のブログサービスを探すほかないだろう。

けっきょくはgooブログ推奨の「Amebaブログ」や「はてなブログ」への移行を考えるのが無難な道ではある。

ただ、聞いたことがあるかもしれないが「note」というサービスに移行するという手もある。

これは国内の特定の企業が運営しているサービスで、一般的なブログサービスとは似て非なるものだが、MT形式のデータインポートにも対応しており、選択肢の一つではある(後段に関連リンク)。

【2025年5月16日追記】

gooブログではリダイレクト可能な移転先ブログサービスとして、これまでの「Amebaブログ」、「はてなブログ」にくわえ「note」でも対応するようになっています。

「note」の特徴をひとことで言うなら、「文章を読むことに特化したブログ」とでも言おうか。見た目のデザインに凝ったりすることはできないけれど、シンプルで読みやすいサイトになる。

また投稿記事を電子コンテンツとして販売するための機能を備えている。「有料記事」として投稿することに関心がある方は、調べてみるといい。

関連リンク

- さくらのレンタルサーバ

- いちばんやさしい WordPress 入門教室 バージョン6.x対応

この書籍も含め多くのWordPress入門書は、WordPress上で一般的なWebサイトを作ることを目標に記述されている。ブログを開設するだけならそこまでの知識は必要ないともいえるが、せめて入門書レベルの知識は持っておいた方が為になる。 - WordPressの新しい標準レッスン フルサイト編集+ブロックエディター活用講座

WordPressの基本理解から、ブログ運営のキモとなるブロックエディタ―の利用方法までわかりやすく解説されている - noteとは?メリット・デメリットからブログとの違いまで解説