「自立型ブログ」とは

gooブログのサービス終了まで約2ヶ月となった。記事の投稿や、これに対するコメントの投稿の受付終了も1か月を切った。アクティヴなブログ開設者の多くは、すでに新しい環境へ引越しされたことと思う。そしてその多くは、「アメーバ・ブログ」「はてなブログ」または「note(ノート)」へ移行されたのではないだろうか。これらはいずれも事業者が提供する、サービスとしてのブログ・プラットフォームである。しかしこれらは手軽で便利な反面、一定の制限もある。本稿ではそんな制限を受けない「自立型ブログ」に関したことを述べてみたい。

INDEX

- 自立型ブログとはなにか

- 思考停止させる?事業者型

- 自由度と自己責任

- 実験してみては?

自立型ブログとはなにか

本稿でいう「自立型ブログ」とは、自分でブログサーバーの環境を構成し、管理・運用する形態を指す。

いっぽうgooブログのような、事業者が有償あるいは無償で提供しているブログサービスのことを「事業者型ブログサービス」と呼ばせていただく。

(以下それぞれ、「自立型」「事業者型」)

もちろんどちらがいい、悪いといった話ではないが、ブログ投稿として書こうとする内容によっては、事業者型では具合が悪い場合がある。

それは、言わばネガティヴな話題として整理されがちな内容や、なんらかの主張を投稿する場合に起こる。

多くの事業者型では、会員が投稿する内容が反社会的であったり、特定の個人を誹謗中傷していたり、事実に基づかない内容で公人を批判し貶めようとしたり、公序良俗に反するような内容を投稿した場合など、その投稿の削除や、会員のアカウント停止、または退会処分などといった措置をとることとなっている。

これは昨今のSNS全般にも当てはまることだが、このこと自体は健全なブログサービス、そして健全なネット環境の維持のために欠くことのできない仕組みだといえる。

しかし残念なことに、問題がないと思われる内容、あるいは真剣に考えられるべき内容であったとしても、一律に問題投稿とみなされてしまう場合がある。

たとえば、記述された文章を単語単位でスキャンし、「NGワード」が含まれていると、一定の対応が取られるという場合がある。

かつて筆者は、前向きに生きるための考え方を投稿するため、「死」という文字をタイトルに入れてgooブログに投稿したことがあった。

その結果、投稿そのものは表示されるものの、スマホ向けのgooブログアプリでは、その重要な機能である「アピールチャンス」の投稿記事リストに表示されない、という事象が起きた。

その後、投稿タイトルから「死」の文字を削除し、別の投稿タイトルに修正したところ、すぐに表示されたのである(本文内には「死」の文字を含んだまま)。

思考停止させる?事業者型

これは典型的なフィルタリング手法だが、昨今の孤独死や孤立死の問題、墓の継承問題、葬送の多様化など、誰もが無関係ではいられない事柄について真面目に思考することを妨げる結果にもつながっているように思う。

しかし、だからといって単純に「解禁」してしまえば、もともと想定していた事態が起きる可能性が高く、ブログサービスとして収拾がつかなくなってしまう。

おそらく事業者としては、たとえば「死」に関する真面目な投稿があったとしても、それを「可」とするか「不可」とするかの判定が、極めて難しいということがあるのだろう。

そもそも毎日大量の投稿がある中で、出版社のように複数の人間で査読をするなどといったことは荒唐無稽な話だ。

仮に、査読をして表示の可否を判定したり、修正を求めたりするようなことになれば、それはもはや企業として一定の価値観、世界観を世に問うような形になってしまい、ブログ・プラットフォームという「場所貸し商売」ではなくなってしまう。

「AIで判断させればいいじゃないか」という声も聞こえてきそうだが、そう単純な問題ではない。

そもそも一言でAIといっても千差万別、ピンからキリまである。一般人が無料で使っているAIサービスとは一段も二段も次元の異なるAIが必要となるだろうし、それには相応のコストがかかる。

またその判定結果について企業として責任を持てるかどうか、さらに言えば裁判になっても耐えることができるかという問題さえ視野に入ってくる。

つまり、少なくとも現時点では、AIに頼るようなブログ・ビジネスは成り立たないと言える。

けっきょく、NGワードによるフィルタリングなどの方法をとるしかないことになる。そうして投稿内容を監視する担当者は、ある程度「ヤバイ投稿者」を絞っておいて、その投稿を監視し続けるということになりがちだ。

自由度と自己責任

いっぽう自分でブログ環境を整えて「自立型」を運営するならば、基本的にどんな投稿をしようが、表示されないなどといった事態は起こらない。

ただし内容制限がない分、万一トラブルに陥った場合は自分で対応しなければならないだろう。

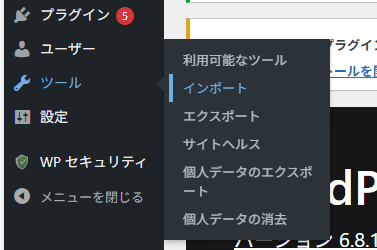

自立型を構成する場合、もっとも現実的なパターンは、①月額払いのレンタルサーバー(Webサーバー)を契約し、②そのうえにブログ環境を構成する、というパターンだろう。これらをワンセットにしたサービスもあるようだ。

これらの業者は、ブログ投稿の内容まで監視・制限するようなことは行っていないと考えられる。投稿内容がもとでトラブルが起きたとしても、それはあくまでユーザー(サービス利用者)が対処すべき問題として規約で整理されているはずだ。

とはいえ、悪意でなく真面目で真剣な投稿なのであれば、そうそうトラブルなど起きるものではないし、「そもそも自分がそこまで注目されるブロガーなのか?」ということもあるわけで、過度な心配は無用だと思う。

実験してみては?

事業者型を利用するとき、当然ながらその規約について承認するステップがある。ほとんどの人は、大量の小さな文字が連なる難解な文章など読まずに「ポチッ」とやるわけだが、「当たり障りのない」投稿だけであれば、まず不都合や問題は起きないだろう。

しかし、シリアスな問題、思想的な問題について投稿したいと考えているブロガーの方々もいるのではないか。

もちろんそれは、なんらかの批判であれ、突飛な発想であれ、一定の見識をもって、真摯な姿勢で、ていねいに言葉や論理を紡いでいかなければならない。

さて、あたらしい「事業者型ブログサービス」へ移行したみなさん。実験的になにか、掲載(表示)可否の境界線上に乗るような、しかし真面目で真剣な投稿をしてみてはいかがだろうか。

そうして、もし「自立型」に興味が湧いたなら、筆者の今春からの投稿にも目を通していただければ幸いである。

関連リンク

- gooブログ版へのリンク(gooブログ/2025年秋でリンク切れ予定)

- 関連第一稿「gooブログ終了を受けて、その1」

- 関連投稿一覧「(タグ)gooブログ終了」

- 移転済み「自立型」へのリンク(デザイン未完)

- 関連第一稿「gooブログ終了を受けて、その1」