gooブログ終了を受けて、その6

「その5」までで、自分で運営するレンタルサーバーにWordPressをインストールする準備が整った。今回はいよいよそのWordPressをインストールする。といってもすでに下準備は済んでいるのだから、ここはアッサリ終わってしまう。それよりもWordPressにgooブログからのデータをインポートする段階で、ちょっとだけプログラムをいじることをお勧めしたいと思っている。これも専門的な知識は必要なく、プログラムのある部分を手順通りに書き換えて「上書き保存」するだけである。

【注】

筆者は本稿中に出てくる企業やサービスの関係者ではありません。また記載されている内容は個人の経験に基づく見解です。

INDEX

- WordPressのインストール

- テーマを変更してみる

- gooブログの引越しデータをダウンロード

- データインポート前のひと工夫

- 今後の流れ

- 関連リンク

WordPressのインストール

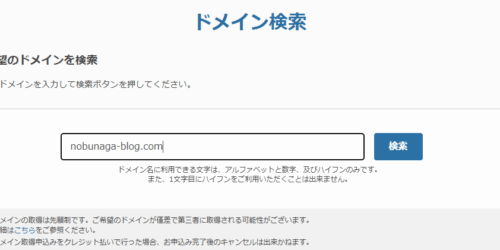

いよいよWordPressのインストールだ。 しかしその前にいちおう、自分で希望し取得したドメイン名でサイトにアクセスし、どうなるか確認してみよう。

これまで例に挙げてきた「信長のブログ」でいえば、nobunaga-blog.comでwebブラウザからアクセスしてみる。WordPressをインストールする前の現段階では、

「このサイトは、さくらインターネット株式会社の管理下にある」

みたいな表示が出れば正常である。

あなたが取得したドメイン名は、広大なネット空間の中で、特定のレンタルサーバー業者のコンピュータに関連付けられていることが確認できたことになる。

さらに確認するとすれば、SSL設定がきちんと行われている場合、「http://」で自分の新サイトにアクセスしても、「https://」に強制的に変更されるはずだ。これでGoogleなどの検索エンジンからも、マトモなWebサイトとして扱ってもらえる。

仮に古典的な手法でwebサイトを運営するのであれば、この段階から(WordPressをインストールせずに)FTPと呼ばれる方法を使用して、手元のパソコンで作成したwebページをサーバーへアップロードしていくことになる。

しかし我々は、ここでさらにWordPressというCMS (Contents Management System) をサーバー上にインストールし、WordPress上でブログを運営するという計画を進めてきている。

では、

- ブログを設置するために自分で作成したフォルダの名前

- WordPress用に作成したデータベースの名前とパスワード

を手元に準備したうえで、もうおなじみの「サーバーコントロールパネル」にログインしよう。

トップページにあるアイコンから「WordPressインストール」を選んでもいいし、左メニューから「Webサイト/データ」→「クイックインストール」と進んでも同じことだ。

インストール手順は[ https://help.sakura.ad.jp/rs/2161/ ]に説明されている。前提条件などが書かれているが、本稿シリーズの流れで下準備を進めてきた方であれば、一読しておくだけで先へ進めることと思う。

WordPressをインストールする場所は、(今回の例の場合なら)自分で作成した「blog」フォルダだ。

そして、このインストール作業中に設定することになる、

- WordPress管理画面へのログインユーザー名

- WordPress管理画面へのログインパスワード

は、今後ブログを運営していくシーンでしょっちゅう必要となるものだ。

ログインユーザー名はともかく、パスワードは(たしか)12文字以上で、大文字・小文字・数字などが混在している必要があったと記憶している。ここは言葉のフレーズで覚える方式が、筆者としてはおすすめだ。

たとえば、「今日のおかずはシーチキン」という自分なりの基本フレーズを決める。ここから、「knOKZ#sckn1」といった文字列を連想する。連想のしかたは自由だが、どこを大文字・小文字にしたかや、「は」を「#」にしたこと、最後に数字の「1」をつけたことなどを忘れてはだめだ。

とにかく基本フレーズから基本パスワードを連想できるようにしておく。

さらにそのうえで、ログインが必要なサービスごとに、後ろに数文字を付け加えて使用する。

たとえばWordPressの場合なら「_wp」をつけて「knOKZ#sckn1_wp」、Windowsへのログインなら「_win」をつけて「knOKZ#sckn1_win」などとする方法である。

まぁ、この考え方も人によって「却ってわからん」という場合もあるかもしれないが、「あっちもこっちもパスワード」、そして「使いまわしは危険」といった昨今の生活では、この「基本フレーズ+α」の方式は、割といいのではないかと思う。

余談ながら「終活」をしている方は、こういった新しいログイン情報を設定したり変更したりしたときは、必ず家族へ残す記録を更新しておこう。筆者の場合は一カ所にIDとパスワードの情報を一覧しておき、そこへのアクセス方法を残す格好にしている。

インストール時の設定項目で、「検索エンジンでの表示」という箇所があるが、ここが以前このシリーズでも触れた、「建築中の新ブログサイトを検索ロボットに発見させない」ためのチェックである(ただし完璧なものではない)。

本格運用開始後は、WordPress管理画面からチェックを外すことを忘れないように。

WordPressのインストールが完了すると、登録しているメールアドレス宛に「新しい WordPress サイト」というタイトルのメールが届く。

今後、ブログへの投稿やメンテナンスのためにしょっちゅうアクセスすることになるWordPressの(管理画面への)ログイン情報が記述されているのでよく確認しておこう。

テーマを変更してみる

WordPressのインストールが完了したら、先ほどと同じように、取得したドメイン名でアクセスしてみよう。

先ほどは「さくら」の管理用ページが表示されたが、今度はなにやら「アメリカの会社のホームページか?」と思うような表示になっているはずだ(2025年の場合。年によって異なる)。

しかし、この状態こそがWordPressが正常にインストールされた証拠である。

じつはこのWebサイトデザインは仮のもので、例として自動的に適用されたものが表示されている状態だ。

この状態でWebサイトを作り始めるのも決して間違いではないが、企業サイトづくりを意識したような一般的な「テーマ」ではなく、個人ブログに相応しいものに変更してみよう。

WordPressにおけるテーマとは、gooブログでいう「デザイン・テンプレート」のようなものである。

テーマは無料・有料のものが世の中に無数と言えるほど存在するが、WordPress経験者でもない限り、この段階でテーマにこだわってもほとんど意味は無い。

まずは、無数あるテーマの中から、ブログに相応しいものを絞り込み、自分のWordPressサイトに適用してみよう。

そしてある程度ブログサイトの体裁が整ってきた頃に、必要に応じてテーマを変更すればいい。

まずは「WordPressの管理画面」にログインする。

画面は左端に管理用のメニュー(メインナビゲーション)があり、上端に横に細長くツールバーがある。もっとも広い領域は作業領域(ワークスペース)である。

メニューから「外観」→「テーマ」を選択すると、作業領域にいくつかの写真のようなものが表示される(初期にはいくつかの「お知らせ」が表示されるので少し下へスクロールする必要がある)。

これらは適用できるテーマが数種類、すでにインストールされていることを表している。そして、いま適用されているテーマについては「有効」と表示されている。

WordPressをインストールしたばかりの初期状態では「Twenty Twenty-four」と名づけられたテーマが適用されているかと思う。これは2024年版WordPress標準テーマとでもいうものだ。

ここで「テーマを追加」というプラス記号をクリックすると、数多くのテーマを検索する画面に切り替わる。しかし、あまりに種類や数が多いため、ブログ向きのものを絞り込む。

歯車のマークがついた「特徴フィルター」をクリックし、表示された選択肢のうち、「件名」は「ブログ」に、「レイアウト」は「2列」にチェックを入れる(もちろんここは自由だ)。

そうして「フィルターを適用2」と表示されたボタンをクリックすると、設定条件で絞り込んだテーマが表示される(それでも筆者の例では5,000件以上が表示される)。

この段階ではあまりこだわらずに、無難そうなものを選んで「インストール」、そしてそれを「有効化」する。

この「インストール」と「有効化」という2段階作業によって、はじめてその機能が発揮されるというのが、WordPress上に後から追加する機能の特徴である。

そして慌てる必要はないけれど、使用しないテーマ(有効化しない不要なテーマ)を、いつまでもインストールしたままにしておくのはセキュリティ上の問題が発生する可能性があるため、ブログ運営が軌道に乗ったころにでも、不要なテーマを削除して、(システム的に)身軽にしておこう。

筆者は今回、「ColdBox」と名づけられたテーマを適用してみた。しかし2025年5月現在、筆者の新ブログサイトは未だgooブログのデータをインポートしただけで、デザイン作業を始めていない。そのためテーマが適用されているとはいえ、その特徴がよくわからない状況である。

gooブログの引越しデータをダウンロード

それではgooブログからのデータインポートに移る。 まずは、2025年秋にサービス終了が予定されているgooブログのサイトに移動し、自分の引越しデータをダウンロードしよう。

gooブログの案内ページ [ https://blog.goo.ne.jp/info/close.html ] にひと通り目を通し、引越しデータの作成ページ [ https://blog.goo.ne.jp/admin/blog_export ] へ移る。

「メールアドレスを最新化する」ボタンは以前説明したとおり、引越しデータが作成されダウンロードが可能になったことを知らせるメールを、間違いなく受け取れるようにするためのステップだ。

「引越しデータを作成する」ボタンをクリックする。しかし、ここからダウンロードが可能となるまでの時間(引越しデータ作成時間)は、gooブログ側のサーバーの「混みぐあい」によって異なる。

筆者が4月下旬に行った時は1時間以内であったが、これは投稿したテキストデータの量にもよるので、一概には決めつけられない。

また、11月のサービス終了間近になると、データ作成とダウンロード作業を行う人々が殺到し、やたらと時間がかかることも考えられる。

gooブログ側で引越しデータの作成作業が終わると、「goo blog-引越しデータの作成が完了しました」というメールが届く。

その案内に従って引越しデータをダウンロードしよう。

ちなみに、gooブログ側の作業説明ページにある「リダイレクト設定」は、自営サーバーへ引っ越す我々には関係がない。

したがって、これまでgooブログ上でフォローしてきてくれた人々(システム的な登録フォロワーに限らない)に関しては、自分なりの工夫で新しいブログサイトへ案内・誘導していく必要がある。

データインポート前のひと工夫

gooブログから書き出された引越しデータはMT形式と呼ばれるデータである。これをWordPressに取り込むには、専用の「プラグイン」を使用する。

プラグインとはWordPressにさまざまな機能を追加する比較的小さなプログラムのことだが、これも前出のテーマと同じく有償・無償のものが多数存在する。

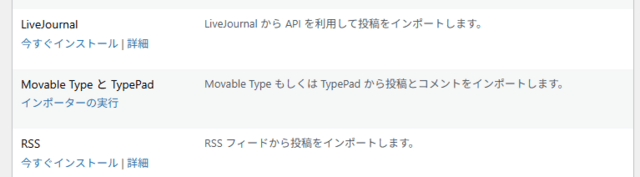

筆者は今回、「Movable Type と TypePad」と呼ばれるインポートツールを使用した。理由は最初からWordPressにインストールされていたということと、関連情報がすぐ手に入ったからである。

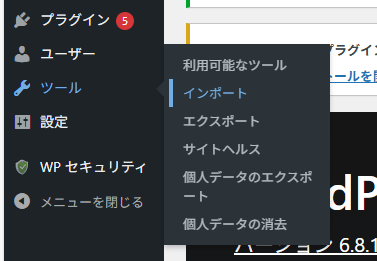

このインポートツールは、じつはメニューの「プラグイン」の中には存在しない。WordPress管理画面のメニューから「ツール」→「インポート」と進むと、いくつかのインポートツールがリストされる。

そのなかから「Movable Type と TypePad」を見つけ、その欄の「今すぐインストール」をクリックする。

あとはこのツールの説明を読んで、gooブログからもってきた引越しデータを読み込ませればよいのだが、一つ問題がある。このままでは、本文中の改行が反映されないのだ(「改段落」ではない)。そこで、このツールのプログラムを1カ所書き換えてやる。手元のパソコンなどにテキストエディターがあれば簡単にできる作業だ。

ただしケアレスミスなどをやらかすと、非常に厄介なことになりかねないのがこの手の作業だ。簡単な作業とはいえ、(鉄道員のように)しっかりと確認しながら、慎重に作業していこう。

テキストエディターとは文字の編集しかできないアプリケーションのことで、Windowsパソコンなら標準でインストールされている「メモ帳」、iOSなら「メモ」がそれにあたる。

ただ筆者の場合は、無料の「Terapad」というテキストエディターを長年Windowsパソコン上で愛用している(本稿末尾に関連リンク)。

まず「サーバーコントロールパネル」にログインし、「ファイルマネージャー」を起動する。前回ファイルマネージャーを開いた時とは異なり、WordPressがインストールされたことで、たくさんのフォルダやファイルが表示されるはずだ。

うっかり誤操作をしないよう慎重に下記のフォルダを展開表示させていく。

「(WordPressをインストールしたフォルダ)」→「wp-content」→「plugins」→「movabletype-importer」

するとこのレベルに、「movabletype-importer.php」というファイルが見つかる。これこそが、MT形式のブログデータをWordPressへ取り込むためのプログラムである。

このファイルは「実行ファイル」と呼ばれる種類のものであり、動作命令そのものである。うっかりダブルクリック(ファイルを開く動作)などすると、すぐさまプログラムが実行されてしまうので、取り扱いには注意が必要だ。

これからこのファイルを手元のパソコン上へダウンロードし、一部を書き換えたうえで、上書き保存でサーバーへ戻す、という作業を行う。

ファイルマネージャーの操作でこのファイルをダウンロードすると、Windowsの場合なら「ダウンロード」フォルダにダウンロードされる。

ファイル名の最後の3文字は拡張子と呼ばれるが、.phpは「PHPという種類の実行プログラム」という意味である。

さきほど注意したように、このままダブルクリックなどやってしまうと、手元の端末上でプログラムの実行を指示したことになってしまう。

Windowsの場合、ファイルを右クリックし「プログラムから開く」を選択、「メモ帳」などのテキストエディターによってこのファイルを開こう。

そうしてテキストエディターの検索機能を使って、下記の部分を見つける(下記文字列をコピーして検索窓に貼り付け、検索しよう)。

if( !empty($line) )該当行が見つかると、その行頭部分には「ダブルスラッシュ」が付加されているはずだ。これは「この行は命令文じゃなくて単なるメモ書きですよ」という意味のお約束記号だ。

問題はその次の行、「$line .=」で始まっている行だ。ここを次のように書き換える。

$line .= "<br/>";ピンとくる人もいるかと思うが、HTML改行コードを書き込む命令をしている部分である。これにより、gooブログで改行していた箇所は、ただしく改行された状態でWordPressへ流し込まれていく。

ちなみに行末のセミコロンは、命令の区切りを明示するお約束記号なので、ウッカリ削除してしまうと問題が発生する。

書き換えが完了したら、このパソコン上のPHPファイルを上書き保存し、さらにファイルマネージャーで先ほどと同じ場所へ「上書きアップロード」する。

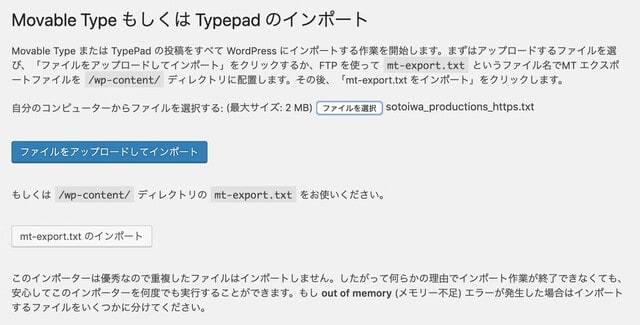

そしていよいよWordPressの管理画面から「ツール」→「インポート」と進み、「Movable Type と TypePad」の欄にある「インポーターの実行」をクリック。

表示される説明に従って、gooブログから持ってきた引越しデータのファイル(解凍済みのテキストファイル)を読み込ませると、インポートが完了する。

自分のブログのドメイン名でアクセスし、各投稿、寄せられたコメント、カテゴリなどが反映されているか確認しよう。

今後の流れ

以上でgooブログからWordPressへのデータの引越しは完了した。

とはいえ、それは各投稿(ブログエントリー)とその日付、各投稿に寄せられたコメント、カテゴリ区分、などの情報が移設されただけの状態だ。

このあと、

- 画像データの移動

- サイトデザイン

という2大作業が残っている。

筆者の場合、ここは新旧二つのブログサイトを並行運用しながら、期間をかけて進めていくつもりである。

そしてその様子は随時、このブログ上で紹介していきたいと思っている。

このシリーズ投稿に関心をもって「しぶとく」読み進めてきていただいた多くの方々に感謝します。

関連リンク

- さくらのサポート情報

- 無料のテキストエディター「TeraPad」(筆者愛用)

2023年以来更新されていないが、それだけシンプルなつくりであるということだ。筆者はWindows XPの時代からWindows10まで、長年このフリーウェアを使用してきている。

Test Comments.

テストコメント